“问题不是吃饭”,滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》三度进京

“吃饭是个问题,问题不是吃饭,不是吃饭问题。”9月19日、20日一连两晚,中央戏剧学院实验剧场内,舞台之上的农民陈奂生喃喃自语引发了一阵阵会心的笑声与静默的沉思。

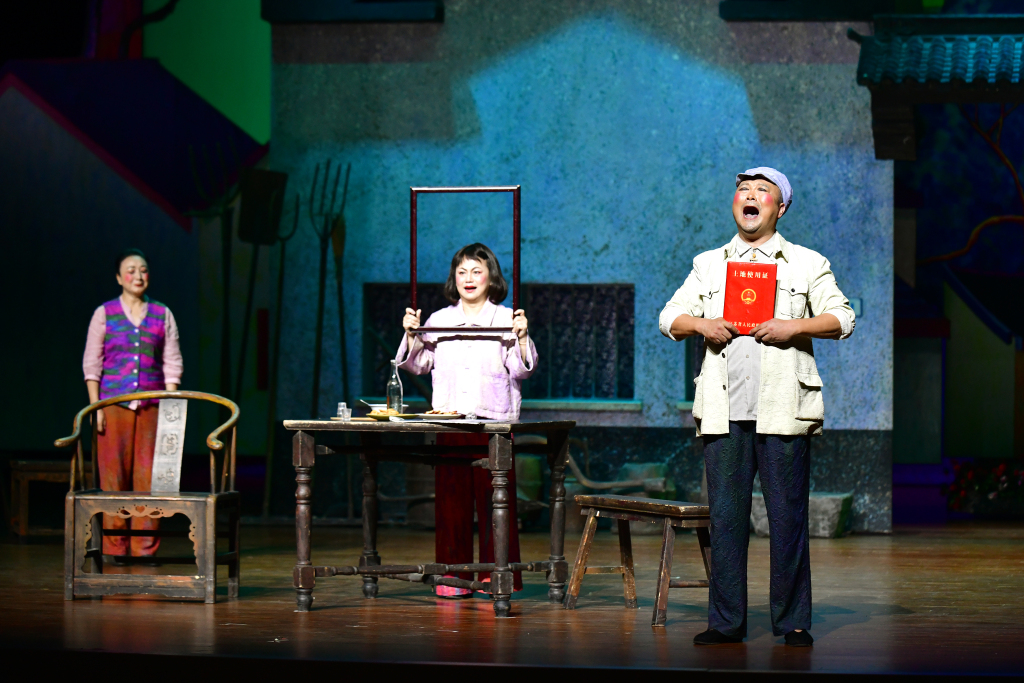

演出剧照

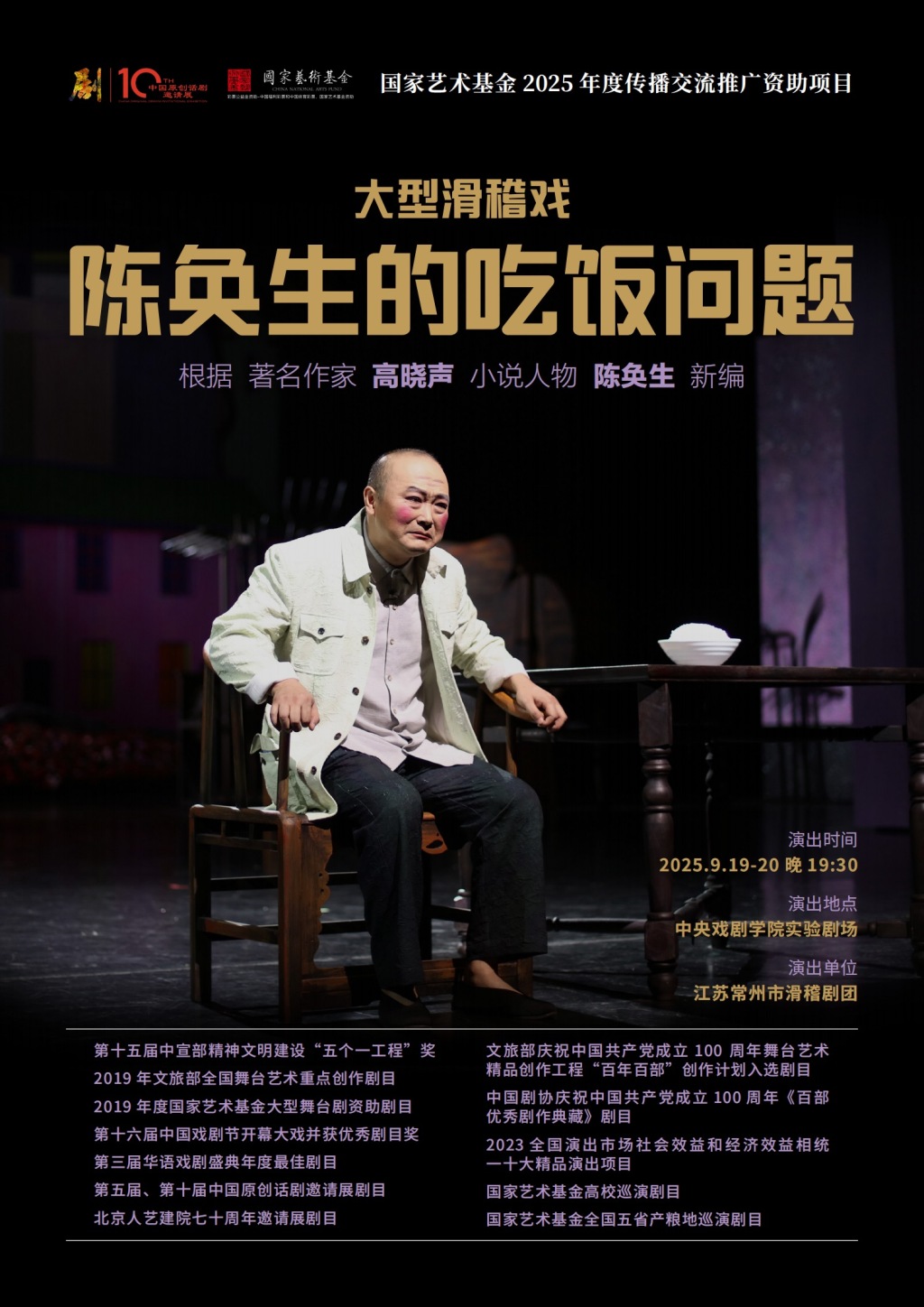

作为第十届中国原创话剧邀请展的受邀剧目,江苏常州市滑稽剧团原创大型滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》首次走进中央戏剧学院,这也是该剧继参加第五届中国原创话剧邀请展和北京人艺建院七十周年邀请展后,第三次晋京演出。

演出海报

纪念改革开放40周年,“十年磨一戏”

滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》借取了作家高晓声笔下家喻户晓的文学人物“陈奂生”,并为其赋予了新的时代内涵。该剧将故事时间线从改革开放初期延伸至四十多年后的当下,通过陈奂生及其子女的人生历程,展现了中国农村的沧桑巨变。

演出剧照

中国艺术研究院戏曲研究所所长王馗之前在该剧研讨会上曾指出,“该剧延续了高晓声小说‘陈奂生系列’的现实主义精神,以滑稽戏的独特表现形式,展现了改革开放以来中国农民的生活变迁。”

《陈奂生的吃饭问题》由剧作家王宏与常州优秀青年编剧张军联合创作,著名导演胡宗琪执导,常州市滑稽剧团创排。该剧于2018年为献礼改革开放40周年首演。2019年,该剧荣获第十五届全国精神文明建设“五个一工程”奖,实现了常州在这一国家级重大奖项上零的突破,更成为近年来地方戏剧创作的标杆之作。该剧还将赴成都参加第十四届中国艺术节并角逐第十八届文华剧目奖。

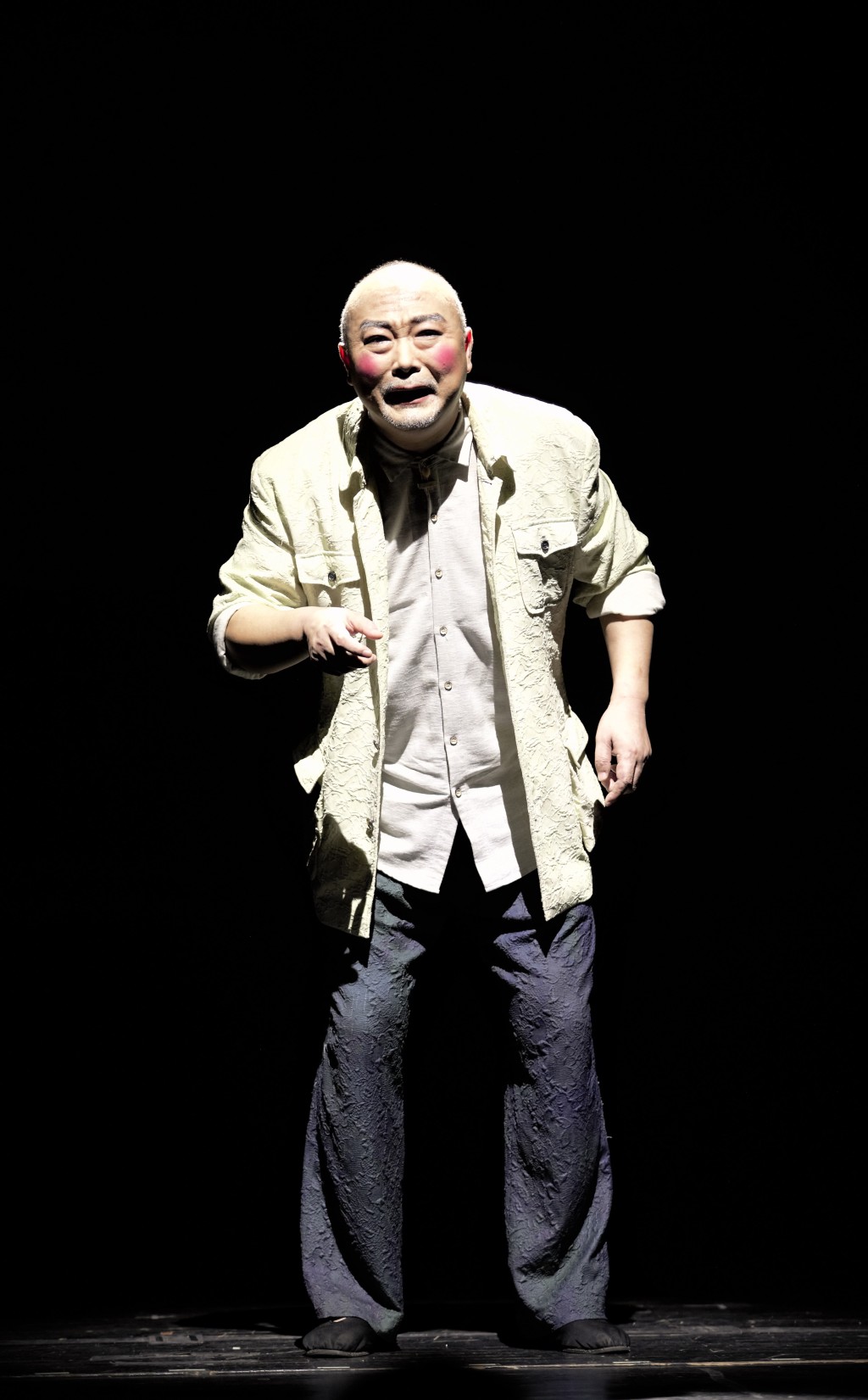

张悦饰演陈奂生

常州市滑稽剧团团长张悦在剧中出演陈奂生。他曾表示,“我们坚持‘以人民为中心’的创作导向,希望通过陈奂生这个典型形象,展现中国农民几十年来的命运变迁和精神成长。”

追求境界,“让观众在笑声中思考、感悟”

与传统滑稽戏侧重逗乐不同,秉承现实主义创作理念的《陈奂生的吃饭问题》成功实现了“笑中带泪”的艺术效果,让观众在欢笑中思考严肃的社会问题。该剧通过陈奂生一家关于吃饭问题的困扰,展现了中国从解决温饱问题到全面建成小康社会的伟大历史进程。

演员们集体谢幕

澎湃新闻记者注意到20日晚的演出结束后,面对台下观众们长时间的起立鼓掌,一众演员在张悦团长的带领下集体谢幕,他们一直站在舞台上挥手道别,直到剧场最后一名观众离开。

其间,张悦还接受了现场观众的提问,他表示有作家高晓声的小说珠玉在前,“我们在原著的基础上增添了很多新创的情节和故事。陈奂生身上体现了江南农民诚恳、诚实、善良等的优秀品质,特别是他对土地的热爱和眷恋,其实也是全国广大农村百姓的缩影。”

演出结束后,张悦团长向记者介绍舞美装置。摄影 王诤

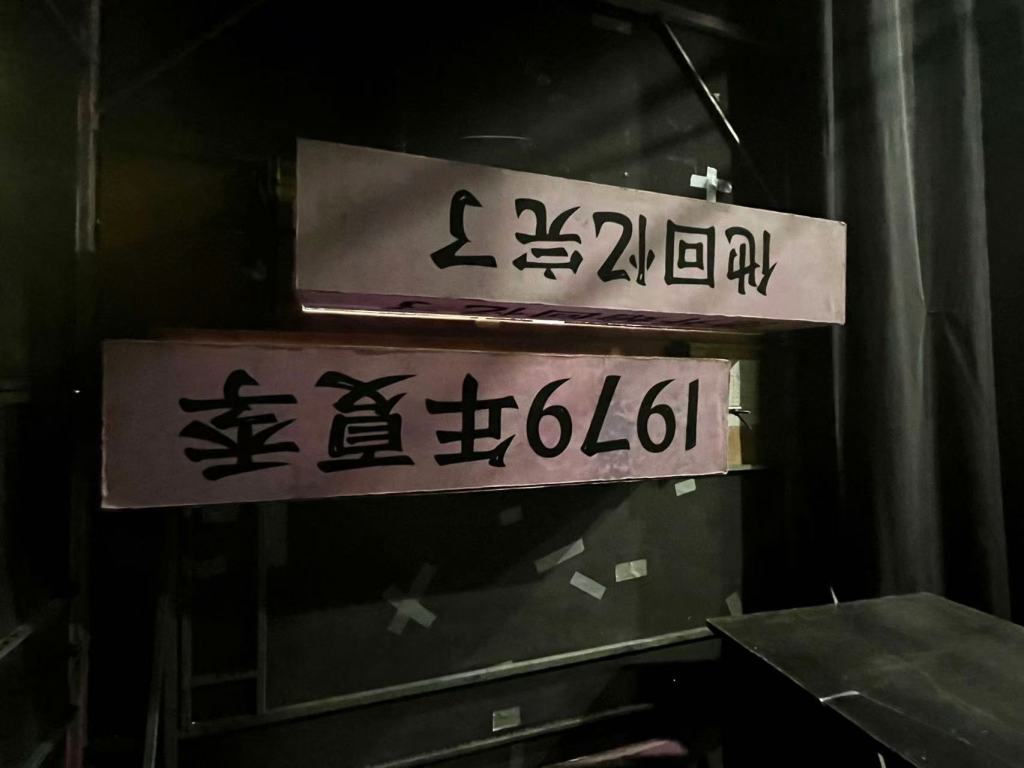

舞美装置。摄影:王诤

“胡宗琪导演在创作呈现上,不断地采用闪回的手法,1979年、1988年、2006年、2018年间的剧情片段不断地转换。对应到演员身上,我们则是通过帽子(道具)的摘下、戴上以及形态的调整来演绎人物的变化和心路历程。”

“传统滑稽戏有三大‘法宝’:各地方言、各种唱腔以及各种招笑技巧。这次从方言上讲,因为要走向全国到各个地方,如果还是用地道的常州话,担心大家听不懂,打字幕又担心大家漏掉剧情,所以我们在排练时都是用‘常普’(带点方言味道的常州普通话)。同时,我们不仅要让观众笑,还要让观众在笑声中思考,在思考后感悟。这才是滑稽戏应该追求的艺术境界。”张悦说。

舞台上的打谷漏斗对应了陈奂生曾经的“漏斗户主”身份。摄影:王诤

张悦在演出全部结束后接受了澎湃新闻记者的专访。对于记者提出为何舞台上所有角色都涂上腮红,他介绍说这是为了增强表现力上的“漫画感”,“滑稽戏本身的舞台呈现就是夸张的、变形的,脸上有了这两坨东西更增添了夸张感。当所有的演员都画上腮红,也是表明大家都在规定的情景场面之中。”

演出剧照

在得知记者来自上海后,张悦笑言是“家乡媒体来了”。“我们常州市滑稽剧团的发源地就在上海,1937年创立至今,已经有近90年的历史。上海是滑稽戏的大本营,我们地方滑稽戏呢,可以说是‘码头滑稽戏’。现在从全国来讲,就剩下六七家滑稽剧团了:上海有两家,上海滑稽剧团、上海人民滑稽剧团;江苏就是苏锡常,苏州、无锡、常州各有一家;浙江还有一家。”

放置于剧场后台的“站笼”(在江南农村,大人忙于农活时,将小孩放置在里面以防走失)。摄影:王诤

“滑稽戏是贴近老百姓日常生活的艺术形式,但它不能仅仅停留在逗笑层面,还需要有深刻的思想内涵和艺术追求。《陈奂生的吃饭问题》用滑稽的形式去展现如此深沉厚重的话题,这还是破天荒头一次。我们在创作中始终坚持现实主义创作方法,通过小人物的命运反映大时代的变迁。”张悦最后说道。